Wie kommt ein hart gekochtes Ei in eine Flasche?

Eckart Spägele von der PH Weingarten macht mit Experimenten neugierig auf Chemie

Weingarten – Es ging Schlag auf Schlag: Über ein Dutzend chemischer Experimente hat Eckart Spägele in nur 45 Minuten durchgeführt. Und bei den meisten konnten eines oder mehrere Kinder nach vorne kommen, assistieren und beim Mithelfen alles noch besser verstehen. 85 Mädchen und Jungs haben am 15. März die Vorlesung der KinderUni im Vorlesungssaal des Naturwissenschaftlichen Zentrums an der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH) besucht. Dr. Eckart Spägele bringt berufliche Erfahrungen als Chemie-Ingenieur in der Wirtschaft und als Chemie-Lehrer sowie Lehrbeauftragter an unterschiedlichen Schulen mit und lehrt nun als Akademischer Oberrat an der PH.

Chemie, das ist die Wissenschaft der Materialen, der Körper und Stoffe, erklärte Spägele eingangs, um den Kindern sein Fach vorzustellen. Alle Dinge, die wir sinnlich wahrnehmen können, nennt man Körper und diese bestehen aus Stoff. Die Chemie interessiert sich in erster Linie für die Stoffe und stellt Fragen, woraus diese beispielsweise bestehen, wie sie sich verhalten, wie dauerhaft sie sind und wie sich Stoffe auch verändern können.

Aber anders als in der Schule, an der das Fach Chemie und dessen Formeln, dessen Reaktionsgleichungen samt Stöchiometrie nicht von allen Jugendlichen geliebt wird, ging es Spägele in der KinderUni darum, die Kinder neugierig zu machen. Es ist ihm auch gelungen, die Mädchen und Jungs zu ermutigen, das zu hinterfragen, was sie gesehen haben. Und dafür hatte er eine ganze Reihe einfacher aber für den Erkenntnisgewinn sehr wirksame Experimente vorbereitet. Für die Kinder war also einiges geboten: Denn es war immer etwas los, wo man zuschauen konnte.

Sehr beeindruckt zeigte sich Spägele darüber, wie viel die meisten Kinder schon an Wissen mitgebracht haben. Seinen Experimenten stellte er nämlich immer die Frage voran, was denn geschehen wird, wenn er gleich dies oder das tun würde. Und dafür stellte er den Kindern drei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung. Dann folgte die Umfrage, wer für welche Antwort ist, danach gleich das Experiment mit der abschließenden Lösung und zuletzt die weitere Frage, warum das so ist.

Die zerknitterte PET-Flasche

Bei der Fülle der Experimente ging es mehrfach um den Einfluss von Wärme oder Kälte auf die Stoffe. Das gilt nicht zuletzt für die Luft, die sich beim Erwärmen ausdehnt und beim Abkühlen wieder zusammenzieht. Füllt man beispielsweise etwas warmes Wasser in eine PET-Flasche, wird die Luft darin warm. Entleert man die Flasche wieder und verschließt sie, damit keine Luft entweichen kann, beginnt sie sich zu verformen, aber nicht durch Druck von außen, sondern durch Ziehen von Innen. Denn die zuvor erwärmte Luft hat zu einer Ausdehnung geführt, und mit dem Abkühlen zieht sie sich wieder zusammen. Und weil keine Luft nachströmen kann, führt sie zu einer Deformierung der Flasche.

Das Ei und die heiße Luft

Für Staunen sorgte ein sogar richtig spektakuläres Experiment, dem Spägele die Frage voranstellte, wie man ein nicht allzu hart gekochtes und geschältes Ei ohne Drücken oder Zerstückeln durch den engen Hals in eine Flasche bekommt. Die Antwort lautet vereinfacht: Durch Abkühlen. Dafür steckte Spägele im ersten Schritt mehrere brennende Papierstücke in eine Flasche, das erwärmte darin die Luft, die sich dann ausdehnte – ohne sichtbare Folgen. Inzwischen hat Spägele das Ei auf den Ausguss des Flaschenhalses gelegt. Und dann folgte die Abkühlung der Luft in der Flasche und das Zusammenziehen, was bedeutete, dass nun weitere Luft von außen in die Flasche gezogen wird, damit dort kein Vakuum entsteht. Das sorgt für Unterdruck, und dieser wiederum war stark genug, um das Ei in einem Schwupp einzusaugen.

Letztlich haben die Beispiele auch deutlich gemacht, dass die Gesetze und Regeln der Chemie im Alltag regelmäßig eine Rolle spielen, womit man vielleicht zunächst einmal gar nicht rechnen würde. Aber dann wird einem klar: Irgendwie ist ja alles Chemie. Das zu verstehen, kann einem sogar ganz praktisch helfen. Und wenn man dann weiterfragt, kommt man dem wissenschaftlichen Arbeiten schon näher.

__________

Nur wer motiviert ist, strengt sich an

Letztlich geht es aber um Zufriedenheit – so Carsten Brehm und Manfred Schertler-Rock

Ravensburg – Warum strengen wir uns an? Warum manchmal aber auch nicht? Wann kann es sogar Spaß machen, sich anzustrengen? Und warum geht man an einem Freitagnachmittag nach der Schule noch zusätzlich zur KinderUni? Auch das ist ja irgendwie eine Anstrengung. Immerhin 77 Mädchen und Jungs haben dies am 23. Februar getan und sind zur Vorlesung in die DHBW am Marienplatz gekommen. Denn es ging um Fragen, die einen regelmäßig umtreiben, Kinder wie Erwachsene - auch im Bereich Tourismus, Hotellerie und Gastronomie. Das ist auch das betriebswirtschaftliche Fachgebiet von Dr. Carsten Brehm und Dr. Manfred Schertler-Rock, die als Professoren an der Dualen Hochschule (DHBW) in Ravensburg lehren.

Aus welchen Gründen strengen wir uns an?

Gleich zu Beginn haben Schertler-Rock und Brehm die Kinder motiviert, sich freiwillig zu melden, um bei einer von vier Aufgaben mitzumachen und sich dafür auch anzustrengen. Und da wurde schon deutlich, was zur Motivation beitragen kann: Einige Kinder haben sich für Mathe-Aufgaben gemeldet, weil sie gerne mit Zahlen spielen. Andere haben sich in zwei Gruppen Wettbewerben mit Lego-Bauen und einem Brettspiel gestellt. Und drei Jungs haben sogar abgespült, weil das im Team irgendwie cool war. Und immerhin gab es bei der Vorstellung der Ergebnisse viel Applaus und dann noch für alle eine kleine Belohnung. So ließ sich dann auch die erste Frage beantworten, warum man sich anstrengt: Anerkennung, eine Belohnung, Spaß, der Kitzel einer Herausforderung und ein gutes Ergebnis.

Motive schaffen Motivation

Im nächsten Schritt wurden Schertler-Rock und Brehm ganz wissenschaftlich methodisch und fragten, welche Antriebskräfte motivieren, um sich einer Anstrengung zu stellen. Ganz wörtlich ging es nun um das lateinische Verb „movere“, das für das deutsche „bewegen“ steht. Damit wird deutlich, dass die Wörter „Motiv“ und „Motivation“ etwas damit zu haben, jemanden in Bewegung zu setzen. Man ganz unterschiedliche „Motive“ haben, die einem „Motivation“ für Aktivitäten verschaffen. Aber zunächst schlummern Motive in einem. Und die Frage ist, wie man diese Motive aktiviert, damit sie uns motivieren und antreiben. Dieses Aktivieren geschieht über Anreize, also Ziele, die wir erreichen wollen. Und solche Ziele können weit über Spaß hinaus gehen: Der Wunsch, seine Talente zu entwickeln, oder der Wunsch, Vorbildern gleich zu kommen. Antriebskräfte können aber auch Ehrgeiz sein oder der Wunsch nach materieller Sicherheit. Das Motiv Geld haben die Kinder in einer Fragerunde ebenso angesprochen wie auch ein weiteres Motiv, warum man sich anstrengt: Angst. Man strengt sich aus Angst an, um etwas zu vermeiden, um nicht ausgelacht zu werden, um nicht zu versagen. Man kann sich aber auch anstrengen, weil man Angst vor Armut hat.

Egal, welche Motive dahinter stecken und wie man sich motiviert: Hat man ein Ziel erreicht, dann ist man im Idealfall zufrieden. Für Schertler-Rock und Brehm ist das ein entscheidender Punkt: Man überwindet sich und strengt sich an, um letztlich zufrieden zu sein.

Was hindert uns an einer Anstrengung?

Bei dieser Frage durften sich die Kinder kleine Zettel nehmen, sozusagen anonym etwas drauf schreiben und diese Zettel dann an eine Tafel zu heften. Das ergab ein sehr breites Meinungsbild.

Manchmal hindern uns schlicht Faulheit oder Müdigkeit, und manchmal hat man halt einfach „keinen Bock“. Einige Kinder finden, dass man auch durch andere Dinge abgelenkt sein kann. Und einige bleiben passiv, weil sie Angst haben, sich zu blamieren. Weitere Hinderungsgründe für fehlende Anstrengung haben Brehm und Schertler-Rock dann aus ihren eigenen Analysen noch ergänzt: Manchmal kann man etwas auch schlicht und ergreifend nicht. Manchmal würde man gern, darf aber nicht. Und in einigen Fällen fehlt Hilfe oder Unterstützung, vielleicht auch ein Antrieb für die Motivation.

Und wie motivieren wir uns?

Die wertvollsten Gedanken für die Kinder waren die Ideen, die sie in ihren Alltag mitnehmen können, um sich zu motivieren. So brauchen gerade Kinder noch die Träume mit den großen Wunschzielen fürs Leben, die man sich mit viel Phantasie ausmalen kann und die einem eine Perspektive geben. Aber große Ziele lassen sich nicht immer direkt ansteuern. Daher haben die beiden Professoren den Kindern empfohlen, sich regelmäßig kleine und erreichbare Ziele zu setzen. Denn jedes kleine erreichte Ziel schafft ein Erfolgserlebnis, schafft Zufriedenheit und damit neue Motivation.

Es hilft nämlich viel, Erfolge und die Zufriedenheit darüber zu genießen. Wie schon oben dargestellt sind Spaß an einer Herausforderung und die Freude an Teamarbeit und Gemeinschaft ebenfalls wichtige Motivatoren, um sich einer Anstrengung zu stellen. Gemeinsam geht vieles leichter. Auch die

Unterstützung von Vorbildern kann helfen.

Und manchmal helfen auch kleine Tricks, wenn man sich zu etwas Anstrengendem überwinden muss: Die kleine Belohnung oder ein noch so kleines Erfolgserlebnis: Wenn man im Haushalt bei etwas Lästigem mithelfen muss, dann kann man auch einen Wettbewerb draus machen: Schaffe ich es heute schneller wie gestern?

Egal was einen fordert, Carsten Brehm und Manfred Schertler-Rock haben den Kindern gezeigt, mit einer positiven Einstellung kommt man immer weiter – und man bewegt sich.

__________

Beobachten, Befragen, Experimente: So beginnt Forschen

Stefan Luppold zeigt in der KinderUni auf, wie „Wissenschaft Wissen schafft“

Ravensburg – Seid neugierig! Denn jede Forschung beginnt mit dem Hinterfragen von etwas, das man noch nicht versteht oder das gerade neu kennen gelernt hat. Das war die Quintessenz der Vorlesung „Wie Wissenschaft Wissen schafft“ von Professor Luppold vor 97 Mädchen und Jungs im Rahmen der KinderUni am 19. Januar in der Dualen Hochschule (DHBW) in Ravensburg. Prof. Stefan Luppold ist Professor im Studiengang BWL – Messe-, Kongress- und Eventmanagement an der DHBW Ravensburg.

Forschung startet man mit Fragen und Hinterfragen

Neugierde ist der Anfang. So kann es sein, dass man im Urlaub am Meer steht und sich fragt, was es mit Ebbe und Flut auf sich hat. Oder beim Schlittschuhlaufen auf die Frage kommt, warum das Eis unter den Kufen schmilzt, obwohl es dort ja gar nicht heiß ist. Am Anfang der Wissenschaft steht also immer der Wunsch, etwas verstehen zu wollen, machte Stefan Luppold zunächst deutlich. Dabei erinnerte er an ein großes Vorbild, den Forschungsreisenden Alexander von Humboldt (1769-1859), der sich für die unterschiedlichsten Wissenschaftszweige interessiert, immer beobachtet sowie Fragen nach dem „Warum“ und dem „Wie“ gestellt hat. Humboldts Bücher über seine Reisen sind bis heute für die Wissenschaft wertvoll.

Von der Fragestellung zur Sekundärforschung

Luppold machte im nächsten Schritt klar, dass sich die Forschung inzwischen nicht auf den Zufall einer Entdeckung verlässt, sondern dass man in seinem Fachgebiet Punkte findet, die nicht geklärt sind und dann Fragestellungen für die Forschung entwickelt. Beim Annähern an das Thema besteht der erste Schritt in der Regel darin, dass man sich an die so genannte Sekundärforschung wendet, also Arbeiten, die schon veröffentlicht sind, die Hintergrundinformationen oder Parallelen zum Vergleich eröffnen und damit Impulse für die eigene Forschung liefern. Auch daher gibt es ja in wissenschaftlichen Veröffentlichungen so viele Anmerkungen und ein Literaturverzeichnis.

Was ist Primärforschung?

Auf Basis der Fragestellung und der Sekundärforschung kann man dann an die eigenen Untersuchungen gehen. Luppold stellte den Kindern die drei grundsätzlichen Möglichkeiten vor: Befragen, Beobachten, Experimente.

Wie befragt man Leute richtig?

Bei einer Befragung kann man eine repräsentative Umfrage bei sehr vielen Menschen oder eine Expertenbefragung mit wenigen unternehmen. Näher ging Luppold auf die repräsentative Befragung ein, die man meist von den Wahlforschungen kennt („Wen würden Sie am Sonntag wählen?“). Wirtschaftswissenschaftler wie Luppold interessiert hingegen beispielsweise das Befragen von Konsumenten, warum sie ein bestimmtes Produkt gegenüber einem anderen bevorzugen. Dabei wies Luppold darauf hin, dass es bei solchen Befragungen oft ein Problem gibt, nämlich vorgefasste Meinungen. So sagen viele Befragte: „Diese Limonade ist besser.“ Aber sie sagen das nur, weil die Marke dank

geschickterer Werbung stärker wie andere ist. Wie kommt man dann zum richtigen Ergebnis? Etwa durch Blindverkostung, bei der man nicht weiß, welche Marke man gerade testet.

Beobachten ist mehr wie Zuschauen

Gerade in der Biologie bestand die Erforschung der Verhaltensweisen von Tieren über viele Jahre ausschließlich aus dem Beobachten, was dann in Beschreibungen und Zeichnungen festgehalten wurde. So hat das auch ein Onkel von Luppold getan, der Biologe gewesen ist. Solche Beobachtungen sind auch heute noch die Basis für weitergehende Forschungen. In der Ökonomie bedeutet Beobachten, dass man feststellt, wohin es Kunden in einem Einkaufszentrum oder bei einer Messe zieht und dass man dann die Ergebnisse festhält, nämlich was Konsumenten interessiert und was sie dann auch kaufen.

Experimente gehen auch in Ökonomie

Bekannt sind Experimente ja von den Naturwissenschaften, der Chemie-Experimentierkasten für Schulkinder etwa. Aber das gibt es auch für die Betriebswirtschaftslehre, nur eben anders. Und so ein Experiment hat Stefan Luppold mit den Kindern im letzten Teil der Vorlesung noch unternommen. Seine Fragestellung war: Wie lässt sich ein Lego-Helikopter am schnellsten bauen: Durch eine Person oder ein 2er-, 3er oder gar ein 4er-Team? Anders als bei einer „richtigen“ Forschung war natürlich nur ein Durchgang möglich. Und bei der KinderUni war das 4er-Team der Sieger. Luppold erklärte dabei, dass das nicht immer so sein muss. Denn es hängt auch davon ab, ob sich eine Gruppe versteht, ob verschiedene Talente dabei sind, die zueinander passen, um nur diese Beispiele zu nennen. Aber den Kindern wurde dennoch deutlich: Einer Frage wie dieser nähert man sich idealerweise über ein Experiment an.

Das Experiment bestand noch aus einem zweiten Teil: Luppold ließ die Kinder zuvor abstimmen, welches Team denn gewinnen würde, und ließ die Kinder Klebepunkte in eine Tabelle auf einem Plakat anbringen. Und da lagen die Kinder falsch: Weil wohl die ersten mehrheitlich für das 2er-Team gestimmt haben, brachten schließlich 79 von 97 Kinder dort ihren Punkt an. Und das hat Luppold zum Schluss noch schmunzelnd mit dem Schwarmverhalten erklärt.

__________

Wer raucht, zündelt mit der Gesundheit

Dominik Jost zeigt in der KinderUni auf, was Zigarettenrauch im Körper anstellt

Ravensburg – „Ihr seid genau in dem Alter, in dem es noch nicht zu spät ist, Euch vor den Gefahren des Rauchens zu warnen“. Da staunten die über 100 Mädchen und Jungs in der wieder ausgebuchten KinderUni nicht schlecht. Denn Dominik Jost zeigte ihnen eine Statistik, derzufolge bereits für ein Fünftel der 14-jährigen der verharmlosend als „blauer Dunst“ bezeichnete Zigarettenrauch nichts Fremdes mehr ist. Dr. Dominik Jost ist Facharzt für Gefäßchirurgie und Chefarzt am St. Elisabethen-Klinikum sowie Leiter des Gefäßzentrums.

Vom Heilmittel zum Massenprodukt

Das Rauchen der industriell gefertigten Zigarette wurde eigentlich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum Massenphänomen, führte Dr. med. Jost in seiner KinderUni-Vorlesung „Rauchen – eine unendliche Geschichte“ am 8. Dezember an der Dualen Hochschule in Ravensburg aus. Die Ursprünge finden sich in Südamerika im indianischen Wort „tabagos“. Der Gebrauch dieser Pflanze war ursprünglich Medizinmännern für Rituale vorbehalten. Denn Tabak half, Verbindungen zu einer jenseitigen Welt zu pflegen. Erst später wurde Tabak Allgemeingut, und die Blätter gegen Schmerzen oder Müdigkeit gekaut. Und die den Kindern bestens bekannte Friedenspfeife der nordamerikanischen Indianer war ein frühes Beispiel für Rauchen – bei ganz besonderen Anlässen. Als Tabak nach Europa kam, erhielt die Pflanzen den Namen Nicotiana und wurde in homöopathischen Dosierungen als Heilmittel beispielsweise gegen Krämpfe oder Migräne genutzt. Denn lange Zeit war das „Trinken“ von Tabak in der langstieligen Pfeife und später das Rauchen der ebenso dicken wie kostspieligen Zigarren etwas sehr Vornehmes. Ansonsten wurde Tabak gekaut, insbesondere der Priem der Seeleute und wieder ausgespuckt. Um 1850 entstand die Zigarette. Dabei wickelten insbesondere in Südspanien Arbeiterinnen Tabakreste in Papier zu Röhrchen, um diese dann zu rauchen. Wenig später begann die industrielle Fertigung und spätestens um 1900 der Massenkonsum.

Wer raucht ist „in“ und was Besonderes – so Werbung und Filme

Fotos von Werbeanzeigen vermittelten den Kindern anschaulich die Bedeutung der Reklame für den Tabakkonsum. Denn dank einer raffinierten, teils durchaus künstlerischen, teils witzigen Werbung erfährt der Tabakkonsum über Jahrzehnte einen rasanten Aufschwung und bleibt auch daher selbst dann noch stark nachgefragt, als Gesundheitsbedenken und Kritik am Rauchen stärker wurden. Ruft man sich Plakate oder Werbe-Clips im Fernsehen oder Kino in Erinnerung, dann steht Rauchen für Abenteuer-Urlaube, für die Freiheit eines Cowboys am Lagerfeuer, für Freundschaften und Flirts. Und mit dem Spruch „Wer wird denn gleich in die Luft gehen“ warb eine sehr witzige Zigaretten-Reklame sogar dafür, sich nicht von Stress vereinnahmen zu lassen. Sieht man sich alte Fotos von Intellektuellen an, dann fehlte selten eine Zigarette, denn Rauchen bedeutete irgendwie noch das Quäntchen Genialität. Auch auffällig, dass es gerade starke und eigenständige Frauen sind, die sich gern rauchend und so auch durchaus bewusst rebellisch präsentierten. Damit vermittelte Jost den Mädchen und Jungs, dass Rauchen dafür stand, ein Image zu vermitteln.

Eine Kehrseite: Der Gruppenzwang

Zur Wirklichkeit des Rauchens – so Dominik Jost – gehörte aber auch Gruppenzwang: Denn wenn alle in der Pause rauchen, bei der Arbeit, aber auch in der Schule, dann muss man auch heute oft gezwungenermaßen dabei sein. Und wer als junger Mensch „in“ sein wollte oder will oder „cool“ sein möchte, hat wohl oder übel zu rauchen und sollte mit dem „Glimmstengel“ gekonnt „posen“ können. Hinzu kommt das Passiv-Rauchen, also Menschen, die selbst nicht rauchen, aber dennoch den „Qualm“ einatmen müssen, insbesondere Leute im Service in der Gastronomie.

Noch verheerender als der gesellschaftliche Zwang sind die gesundheitlichen Folgen.

Denn Rauchen macht erwiesenermaßen abhängig und führt zum Zwang, noch eine und immer noch eine Zigarette rauchen zu wollen. Viele halten es dabei gar nicht mehr lange ohne aus. Was die Folgen für die Gesundheit angeht, dafür zeigte Jost den Kindern einige Statistiken, die seine Aussagen nochmal deutlicher werden ließen. So ist nämlich belegt, dass mit dem Anstieg des Zigarettenkonsums mit dem Höhepunkt um 1960 in der westlichen Welt auch der Lungenkrebs immer mehr anstieg, aber auch andere Krankheiten wie das Raucherbein. Jost zeigte den Kindern in diesem Teil der Vorlesung keine Schockfotos, aber eine Reihe von Darstellungen, die aufzeigen, dass Rauch aus vielen kleinen Teilchen besteht, die sich im Körper festsetzen, gerade in sehr kleinteiligen netzartigen Geweben wie den Blutgefäßen und diese sozusagen verkleben. Dominik Jost sagte den folgenden Satz als Arzt, der viele Menschen behandelt hat, denen das Rauchen sehr geschadet hat: Wer raucht, stirbt früher. Da wurde es kurz besonders still in dem jungen Auditorium.

Immerhin: In der Zukunft scheint es „Qualmen“ nicht mehr zu geben, das fällt Jost schon seit Jahren in eigentlich allen Science Fiction-Filmen auf. Und cool ist es eh nicht mehr, wie Jost darlegte.

__________

Sind Streichholzschachteln Vorstufe zu KI?

Markus Pfeil zeigt auf, dass maschinelles Lernen von Computern keine Magie ist

Weingarten –Was den Kindern an den Vorlesungen von Markus Pfeil so gefällt, sind die kleinen Geschenke am Schluss. Einmal mehr ein Spiel, das Spaß macht und so ganz lässig dazu beiträgt, das Gehörte zu verstehen. Bei der KinderUni am 17. November in Weingarten ging es um die Frage, wie Computer „lernen“ können, und dafür erhielten die wieder über 100 Kinder einen Spielplan, Perlen, Skizzen mit Entscheidungsvarianten und Streichholzschachteln. Der studierte Physiker Dr. Markus Pfeil ist Professor für Elektrotechnik und Informatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU).

Von Science-Fiktion zur Wirklichkeit

Was sollte dieses uralte Gruppenbild streng blickender Frauen mit Computern zu tun haben? Das fragten sich die Mädels und Buben der KinderUni zu Beginn der Vorlesung. Doch das über ein halbes Jahrhundert alte Foto, so Markus Pfeil, zeigt „die Computer“ im wörtlichen Sinne, hergeleitet vom lateinischen Wort computare für rechnen. In diesem Sinne zeigte das Foto Wissenschaftlerinnen, die höchst komplexe Rechenaufgaben gemeistert haben und die Berufsbezeichnung „Computer“ hatten. Und ungeachtet der rasanten Entwicklung vom zimmergroßen Computer vor 50 Jahren zu den tragbaren Minicomputern mit Namen Smartphone heute sind Computer letztlich immer noch in gewisser Hinsicht Rechner geblieben. Was sich in erster Linie geändert hat, ist die Rechner- und Speicherleistung, die heute in Kleinstformat möglich macht, was früher Science-Fiction war. Vor 40 Jahren beispielsweise hat der damals legendäre Commodore 64 Jugendliche mit Computerspielen zum Programmieren motiviert. Wobei : Der „C64“ hatte nur eine Speicherkapazität von 165 kB.

Besser als die Wirklichkeit?

Gerade in der Bildbearbeitung ist der Fortschritt heute schon so groß, dass es für Grafik-Büros manchmal sogar preisgünstiger ist, erzählt Markus Pfeil, das ideale Gesicht für eine bestimmte Werbung über Künstliche Intelligenz (KI) sozusagen schaffen zu lassen, statt stundenlang mit Models zu fotografieren. Ist KI nun dem menschlichen Gehirn überlegen? Markus Pfeil hat die Kinder mit dieser Frage konfrontiert, und bemerkenswert an den Antworten war einmal mehr, dass junge Menschen nicht unkritisch mit dem Thema KI umgehen. Anschließend ging Markus Pfeil zu erklären, was Computer ausmacht.

Wie bei den Menschen: Man kann aus Fehlern lernen

Programmiert man einen Computer, dann führt dieser aus, was man ihm eingeben hat, wie ein Taschenrechner, in dem alle nur denkbaren Rechenaufgaben samt Lösungen gespeichert sind, und der dann auch seit Jahrzehnten das richtige Ergebnis präsentiert. Das maschinelle Lernen ist dann einige Stufen höher. Und doch geht es wie beim menschlichen Lernen darum, aus Fehlern zu lernen. Wie schon bei Schach-Computern: Wenn ein Spielzug zur Niederlage führt, dann wählt der Computer eine andere Variante, wenn er wieder vor derselben Herausforderung steht. Auf dieser Basis, so Pfeil, hat der US-Computerkonzern IBM den Mega-Schachcomputer „Deep Blue“ programmiert, der 1996 in einer Partie sogar den Schachweltmeister Garri Kasparow schlagen konnte.

Der „lernende“ Streichholz-Computer

Genau auf diesem Gedankengebäude baut das Spiel mit den Streichholzschachteln und den Perlen auf, das die Mädels und Jungs von der KinderUni jetzt ausprobieren können. Und das ohne Internet, ohne Rechenleistung, ohne Strom. Der Spielplan und die Spielsteine gehören zu „Hexapawn“ oder „Bauernschach“, eine sehr vereinfachte Variante von Schach mit nur neun Feldern. Dabei macht „der Mensch“ den ersten Zug. Die andere Seite – der fiktive Computer – kann bei einem Minispielfeld wie Hexapawn nur mit drei Varianten reagieren, und diese sind auf den Skizzen mit den Entscheidungsvarianten dargestellt. Jede Variante hat eine Farbe und für diese gibt es in einer Streichholzschachtel eine gleichfarbige Perle. Dann wird die Schachtel geschüttelt, und eine Perle wird gezogen und bestimmt den Spielzug. Führt dieser zur Niederlage, wird die entsprechende Perle entfernt. Damit hat man die erste „Programmierung“ für eine bestimmte Spielsituation vorgenommen. Im Lauf weiterer Partien wird der Streichholzschachtel-Computer irgendwann perfekt. „Nach elf Runden habt Ihr keine Chance mehr“, fasst Pfeil seine eigenen Erfahrungen zusammen.

Mit diesem eigentlich so einfache Spiel ermöglicht Markus Pfeil den Kindern einen verfremdeten Blick auf die EDV und zugleich ein Verständnis für das Grundprinzip, das hinter Computern steckt. Und letztlich machte er den Kindern auch deutlich, dass KI weder Hexerei noch Magie ist. Es ist eine extreme Weiterentwicklung. Nicht zu vergessen: Die KI fragt nach jeder Aufgabe, ob es richtig war, was genau falsch war, und welches Wissen noch fehlt. Letztlich verfährt KI damit vom Prinzip her wie Streichholzschachtel-Schach: Man lernt aus Fehlern und sammelt immer mehr Informationen. Also, keine Magie. Vielleicht ein beruhigender Gedanke, mit dem Markus Pfeil seine Vorlesung dann auch schloss.

__________

Bitte nicht unbekümmert bei Social Media

Jörg Stratmann spricht in der Kinderuni über Chancen, benennt aber auch Gefahren

Weingarten – Natürlich sind die Mädchen und Jungs der Kinderuni mit dem Thema Social Media vertraut, und doch war auffällig, dass ein großer Teil ein Smartphone doch nicht regelmäßig benutzt und dass ein spürbarer Teil Social Media nicht unkritisch sieht. Das hat zu den Ergebnissen einer kleinen Umfrage gehört, mit der Jörg Stratmann seine Vorlesung „Wie Social Media unser Leben verändert“ am 20. Oktober eingeleitet hat. Dr. Jörg Stratmann ist an der Pädagogischen Hochschule Professor für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Medienpädagogik und neue Medien.

Guter Zuspruch für Kinderuni

Zur ersten Vorlesung im neuen Studienjahr sind über 90 Kinder an die Pädagogische Hochschule gekommen. Und insgesamt haben sich fast 130 Mädchen und Jungs für die neun Veranstaltungen des aktuellen Studienjahrs eingeschrieben. Das hebt Franziska Eger hervor, die seitens des Ravensburger Kulturamtes die Kinderuni maßgeblich organisiert.

Vielfalt und auch Grenzen: Was zur Wirklichkeit von Social Media dazugehört

Für was sie denn die inzwischen sehr unterschiedlichen Social Media-Angebote nutzten, fragte Stratmann in die Runde der Kinder und ging dabei auch mit dem Handmikrofon durch die Reihen des Vorlesungssaals: Spiele, Entspannung, Unterhaltungen, Nachrichten versenden, Kontakte pflegen – so die Antworten. Dass dies alles rund um das Thema Vernetzung gut ist, hat Stratmann in seiner Vorlesung unterstrichen. Dabei ging er auch auf die konkreten Social Media-Angebote ein, also auf digitale Plattformen, die sich inzwischen auch auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet haben. Junge Menschen etwa nutzen immer seltener den „Klassiker“ Facebook. Stratmann erinnerte auch daran, dass die Angebote in der Regel kostenlos sind, aber eben doch für dahinter stehende Unternehmen ein lohnendes Geschäft darstellen.

Rein inhaltlich hat Stratmann auch aufgezeigt, dass man Social Media nicht überschätzen darf. Dabei stellte er die Begriffe Filterblase und Echokammer vor. Beide beziehen sich darauf, dass man als Konsument nach mehreren Suchanfragen Tipps bekommt („Wer das gesehen hat, sieht auch das an“). Allerdings beziehen sich diese Tipps in der Regel immer auf eine Variation des Bekannten. Es geschieht kaum, dass man mal etwas wirklich Neues oder eben auch das Gegenteil der Gewohnheiten empfohlen bekommt. Man muss also nach wie vor selbst kreativ sein, so Stratmann.

Unterschätzte Gefahren

Während diese Kritikpunkte undramatische und harmlose Seiten „sozialer Medien“ betreffen, thematisierte Stratmann jedoch auch sehr problematische Punkte. Social Media lässt sich von Menschen missbrauchen, und das zum massiven Schaden gerade junger Menschen. Es wurde im Hörsaal still, als er darlegte, dass Mobbing über Social Media nicht nur weit verbreitet, sondern noch grausamer sein kann als das Mobbing in der Schule. Denn es trifft ein Kind oder einen Jugendlichen auch zu Hause und am Wochenende, man kann gar nicht ausweichen. Betroffen gemacht hat dabei der eingespielte Song „Tim ist nicht mehr da“, in dem sich die Musikgruppe „Wise Guys“ mit genau diesem Thema auseinandergesetzt hat.

Stratmann brachte noch weitere Beispiele für den Missbrauch von und durch Social Media. Das gilt etwa für Influencer, also medial gewandte Frauen und Männer, die in der Sprache der Jugendlichen oder Kinder für Inhalte werben, meist auf unterhaltsame Art und meist über Punkte, die Spaß machen. Aber Influencer sind auch vielfach bezahlte Werbeträger und sind nicht selten wichtiger geworden als die klassische Werbung im Anzeigenteil der Zeitung. Allerdings sind viele so beworbene Angebote für Kinder nicht gut. So zweifeln schon junge Menschen an sich, wenn sie gesagt bekommen, sie könnten durch Eingriffe ihre Schönheit und damit ihre Akzeptanz erhöhen. Für noch problematischer erachtet Stratmann viele so genannte TikTok-Challenges. Dabei geht es meist um eine witzige Herausforderung, der sich die Mitglieder einer Gruppe stellen, um das Filmchen darüber dann Online zu stellen. Inzwischen gibt es allerdings immer mehr Challenges, die wirklich gefährlich sind.

Medienkompetenz

Doch wie Social Media sinnvoll nutzen, ohne sich Gefahren auszusetzen? Stratmann hat dafür geworben, mit Kindern und Jugendlichen genau solche Gefahren anzusprechen und sie für diese Probleme zu sensibilisieren. Letztlich geht es also um Medienkompetenz, auch wenn das natürlich längst ein Schlagwort geworden ist. Stratmann brachte es dann noch auf den Punkt: Social Media bewusst nutzen, aber sich nicht zum Sklaven eines Programms machen zu lassen, dass missbraucht werden kann. Und: Er empfahl dringend, Probleme anzusprechen, gegenüber Eltern, Lehrkräften sowie bei der Schulsozialarbeit und Hilfe anzunehmen.

__________

Dank der GraviTrax-Kugelbahn macht Physik Spaß

Martin Binder erklärt im Spieleland, wie Kräfte wirken und wie man sie nutzen kann

Liebenau – „Meistens ist die einfachste Lösung immer auch die beste“, gab Martin Binder den über 60 Mädchen und Jungs mit auf den Weg, die am 23. Juni ins Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren-Liebenau gekommen sind und die letzte Vorlesung im Studienjahr 2022/2023 in drei Gruppen wahrgenommen haben. Die Vorlesung hielt Dr. Martin Binder, er ist Privatdozent für Technikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.

Spielerischer Weg zur Technik

Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass alles keine Zauberei ist, sondern das Ergebnis von Ideen auf solider naturwissenschaftlicher Basis. Vielleicht haben die Kinder über Martin Binder in der lockeren Atmosphäre des Spielelands viel mehr über die praktische Anwendung von Physik erfahren als in so mancher Schulstunde.

Denn als außerplanmäßiger Professor für Methoden des Technikunterrichts geht Binder das Thema nicht abstrakt oder gar mathematisch mit Formeln an, sondern holt die Kinder dort ab, wo sie sozusagen sind: Für viele ist ja eine Fahrt mit der GraviTrax-Kugelbahn so etwas wie ein Abenteuer. Und von dieser emotionalen Ebene aus lädt Binder ein, genau hinzuschauen, um zu verstehen, warum etwas funktioniert, wie Kräfte wirken, wie man sich diese nützlich machen kann, und warum es oft die einfachen Lösungen sind, die am besten funktionieren.

Wie geht es in der Achterbahn aufwärts?

So ein bisschen erinnert die GraviTrax-Kugelbahn ja an eine Achterbahn. Und wie auch bei der geht es ganz einfach um die Frage, wo denn die Kräfte für die Fahrt herkommen, denn die Wägelchen besitzen keinen Motor, und es gibt auch keine Art Seil oder Kabel zum Ziehen, erst recht keine Magnete. Letztlich ist es eine Mischung aus Antrieb und Schwung, erklärt Binder den Kindern etwas im Schatten der Bahn an diesem heißen Tag. Auf dem ersten Fünftel der Strecke geht es auf den höchsten Punkt, und das geschieht per Antrieb, führt er aus. Aber wo? Kurzes Raten und Nachdenken, und einige Kinder haben auch schon die Lösung entdeckt. Dann geht Binder mit den Kindern etwas näher hin und zeigt, dass es auf den Schienen dieses Streckenabschnitts ganz banale Räder gibt, die alle einen Elektromotor haben. Durch das Rotieren der Räder wird der darüber rollende Wagen in die Höhe getrieben, wobei das Gummiprofil der Reifen viel dazu beiträgt, dass dies ebenso sicher wie geschmeidig möglich ist. Und ab dem höchsten Punkt sorgt der Schwung für die Weiterfahrt auf dem größeren Teil der Strecke, bei der es trotz weiterer kleinerer Steigungen tendenziell bergab geht. Ähnlich einleuchtend erfahren die Kinder auch, warum einige der Wagen sich an einer bestimmten Stelle drehen, andere aber nicht. Auch für die Kraftnutzung durch Kompression trägt Binder Erklärungen am Beispiel der GraviTrax-Kugelbahn vor. Er geht aber auch auf die Frage ein, wie die Wägelchen trotz Kurven und Höhenunterschieden in ihrer Spur bleiben.

Für die Kinder vielleicht wegweisend könnte ein weiterer Satz von Binder sein, wonach Technik an sich nichts vermag. Nur über die Fertigkeiten der Menschen wird es möglich, die Technik zu nutzen. Und in diesen Zusammenhang passt auch der Eingangssatz, dass es Menschen sind, die im Idealfall die möglichst einfachste Lösung erarbeiten, indem man beispielsweise verschiedene Techniken und Ideen passend kombiniert.

__________

Einfach mal probieren – ein Schnellkurs in Schwedisch

Monica Bravo Granström ermutigt dazu, schon früh Fremdsprachen einfach mal zu probieren

Weingarten – Als die Mädchen und Jungen nach der Kinder-Uni den Vorlesungssaal verließen, hatten sie gerade ein kurzes Gespräch auf Schwedisch führen können, ganz einfach, ohne Vorkenntnisse, nur fragen, wie man heißt, woher man kommt. Mit diesem Mini-Schnellkurs und seinen kurzen Fragen und Antworten bei der Vorlesung am 12. Mai hat Monica Bravo Granström vor über 60 Kindern deutlich gemacht, dass es beim Sprachenlernen zunächst einmal ganz einfach darauf ankommt, Spaß daran zu haben, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich für andere Menschen und andere Dinge zu interessieren. Und dann – davon ist sie überzeugt – hat man auch die erste sprachliche Hürde schon fast spielerisch geschafft.

Auch weil die gebürtige Schwedin mit einem Spanier verheiratet ist und in Deutschland lebt, hat sie sich schon immer für Sprachen begeistert. Heute ist Dr. Monica Bravo Granström Geschäftsführerin der Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.

Früh einsteigen

Die Vorlesung begann mit einer kleinen Umfrage, aus der hervorging, dass nicht nur fast alle Kinder bereits Englisch lernen, sondern teils an der Schule oder über die Familie noch weitere Sprachen. Das ist ganz im Sinne von Bravo Granström. Denn für sie ist elementar, möglichst früh mit Fremdsprachen zu beginnen, nicht zuletzt auch deshalb, weil es da für die Muskulatur der Zunge noch sehr viel einfacher ist, sich für das Formulieren weiterer Laute anzupassen. Der Idealfall für den Einstieg in eine Fremdsprache ist immer die Familie oder auch ein Freundeskreis oder ein Urlaub, um sich zu motivieren und die Scheu zu verlieren, anders zu sprechen.

Ist das nun Italienisch oder Spanisch?

In der Mitte der Vorlesung gab es ein Spiel, bei dem die Kinder die Aufgabe erhielten, elf Begriffe sieben unterschiedlichen Sprachen zuzuordnen. Dabei lernten sie auch die Sprachfamilien besser kennen, die ähnlich klingen und daher auch verwechselt werden können. Denn Wörter in romanischen Sprachen sind sich oft ähnlich, etwa im Italienischen und im Spanischen, und umgekehrt erinnern skandinavische Sprachen etwas ans Deutsche. Zumindest um den Einstieg zu erleichtern, ist es hilfreich, eine fremde Sprache erst über das Mündliche und über die Sprachmelodie kennen zu lernen. Das führte Bravo Granström am Schwedischen vor, das sich sehr viel schwieriger erschließt, wenn man es ausschließlich liest, und das einem sehr schneller „einleuchtet“, wenn man es hört oder spricht. „Das klingt ja fast wie Deutsch“, stellten auch die Kinder fest.

__________

Mit dem Rad um den Bodensee oder doch lieber ins All?

Anja Brittner-Widmann über das Urlauben und wie er sich schon immer verändert hat

Ravensburg – Mal den Alltag hinter sich lassen, ganz woanders sein, Dinge tun, die man mag. Das verbinden Kinder wie Erwachsene mit dem Wort Urlaub. Und auch die wieder rund 70 Mädchen und Buben der Kinderuni verbringen ihre Urlaube mit der Familie in der Regel dort, wo auch die meisten Leute aus Deutschland urlauben, nämlich in den Mittelmeerländern. Anja Brittner-Widmann hat ihre Vorlesung am Freitag, 21. April, nämlich auch zu einer kleinen Umfrage genutzt und hat dabei diesen Trend bestätigt gesehen. Dr. Anja Brittner-Widmann ist Professorin und Studiengangsleiterin am Studienzentrum Tourismus, Hotellerie und Gastronomie an der Dualen Hochschule in Ravensburg.

Wohin? Die Art des Gefährts bestimmt den Urlaub

Urlauben war nicht immer so normal wie heute, erfuhren die Kinder. Denn erst seit es erschwingliche Autos gibt, kann man mit der Familie über die Alpen fahren und flexibel kleinere Badeorte in Italien aufzusuchen. Und erst bezahlbare Flugreisen haben Inseln wie Mallorca zum Ferienzentrum gemacht.

Brittner-Widmann hat ihre Vorlesung in die Teile „Gestern- heute – morgen“ gegliedert und den Kindern auf diese Weise dargelegt, dass Urlaube immer davon abhängen, wie weit einen ein Verkehrsmittel weg bringen kann, und was das dann auch kostet. Zur Zeit der Kutschen war Reisen so unbequem, dass man fast gar nicht an Urlaub dachte. Das hat sich erst mit der Eisenbahn und Dampfschiffen geändert. Und der ganz große Schub kam dann erst mit Autos, Bussen und Düsenjets.

Massentourismus oder „Demokratisierung“ des Reisens?

Toll für die Kinder waren die vielen Fotos, mit denen Brittner-Widmann die Vorlesung aufgelockert hat. Einige der Bilder haben auch gezeigt, was keines der Kinder cool fand: Bettenburgen für Pauschalgäste an überlaufenen Stränden wie den „Teutonengrills“. Auch Riesen-Schiffe für 5.000 Gäste gehören zum Massentourismus, der ja bei den einen so verpönt ist wie bei anderen beliebt.

Umgekehrt erfuhren die Kinder aber auch, dass es erst heute so ist, dass sich sehr viele Menschen Urlaube leisten können. Denn Reisen war über Jahrhunderte etwas sehr Elitäres, allenfalls für Adlige auf mehrjährigen Bildungsreisen zu den Zentren der Kultur. Mit der Eisenbahn oder per Dampfer zog es dann ab etwa 1850 das höhere Bürgertum an Urlaubs-Residenzen am Meer oder in die Berge. Dennoch prägen solche Reisen den Urlaub von heute noch in zwei Punkten: Man reist ja immer noch, um sich zu bilden oder zumindest um berühmte Kunstwerke zu fotografieren. Und der andere Punkt ist die Gesundheit, die frische Luft der Berge oder das milde Klima am Meer.

Ganz persönliche oder besondere Urlaube

Auf einer Karte mit sämtlichen Flugverbindungen in der Welt konnten die Kinder sehen, dass alle Weltgegenden angeflogen werden, aber die meisten fliegen nur innerhalb Europas.

Reisen nach Übersee sind also auch heute etwas Besonderes, für viele auch etwas Einmaliges: Man bereist ferne Kulturen, ist längere Zeit unterwegs, teils auch mit dem Rucksack zu Fuß, und darauf hat man dann auch gespart.

Dank der Technik geht es aber auch einfacher und billiger, nämlich in künstliche Welten. Vom Center Parcs bei Leutkirch haben die Kinder schon gehört, dass man da mitten im Allgäu unter eine künstlichen Kuppel Urlaub in subtropischem Klima machen kann. Oder Leute in den USA besuchen nicht das echte Venedig, sondern eine Kopie in Las Vegas – neben einer Bettenburg. Und dann gibt es noch Skihallen mit Kunstschnee mitten in der Wüste in Dubai.

… und morgen ins All oder unter Wasser?

Es gibt aber auch ganz besonders exklusive Reisen für alle, die ein paar Dollar zu viel übrig haben. So kann man schon heute Unterwasserhotels buchen. Denkbar ist auch das persönliche Hotelzimmer im Container, das man an den Urlaubsort bringen lässt – natürlich mit bester Aussicht. Oder eben den Urlaub im Weltall, den man schon für 200.000 Euro buchen kann.

Ob eines der Kinder einmal einen solchen Urlaub machen will? Darüber haben sie vielleicht nach der Vorlesung gesprochen. Egal wohin, ein Koffer wird wohl immer dabei sein. Daher hat Anja Brittner-Widmann den Kinder-Studis zum Schluss einen Bastelbogen für einen eigenen Kofferanhänger geschenkt.

__________

Nicht nur klangvolle Namen – Marken sagen was aus

Michael Streich über die Bedeutung von Produktmarken und was sie einmalig macht

Es sind Namen, die etwas unverwechselbar machen, nicht allein die Qualität. Das ist eine Idee, die hinter Markennamen steckt. Und auch Dozent Michael Streich konnte bei der jüngsten Kinderuni am Freitag, 17. März, erfahren, wie viele Marken den wieder über 100 Mädchen und Jungs schon bekannt sind. Professor Dr. Michael Streich lehrt an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Messe-, Kongress- und Eventmanagement.

Um die Vielfalt der Markenwelt zu verdeutlichen, stellt man idealerweise möglichst viele Marken und deren Geschichte vor. Genau das hat die Vorlesung von Michael Streich so abwechslungsreich gemacht. Und gewissermaßen nebenher hat er noch eingestreut, was es denn mit den Marken so allgemein auf sich hat.

Die Idee: Marken als Verkaufsanreiz

Vor der Zeit der Massenartikel hat es genügt, einen guten Namen zu haben, damit die Leute in einer Stadt bewusst bei einer bestimmten Bäckerei oder Metzgerei einkaufen. Aber kauft man anonyme, industriell gefertigte und teils international verfügbare Waren, dann tragen Markennamen nicht nur zur Bekanntheit bei. Sie machen auch deutlich, dass man sich davon Qualität und auch Innovationen verspricht, für die man mehr bezahlt als für markenlose Artikel. Professor Streich zeigte auch auf, dass Marke, Produkt und die Zielgruppen zueinander passen müssen. So heißt „Haribo“ nicht nur „Hans Riegel Bonn“, sondern spricht durch die Art des Namens auch die wichtigste Zielgruppe an, nämlich Kinder. Wohingegen „Persil“ (hergeleitet aus Natriumperborat / -Silikat) im Namen Wissenschaftlichkeit anklingen lässt. Und auch das Design spielt eine Rolle, wie der unverkennbare Schriftzug von „Coca Cola“ verdeutlicht. Da tritt die Erklärung des Markennamens – Kokablatt und Colanuss - fast schon in den Hintergrund.

Sein Revier zu markieren, hat Geschichte

Unverwechselbar sein zu wollen, ist nicht erst mit der Welt der Massenartikel aufgekommen: Schon im Mittelalter nutzte man Zeichen als eine Art Markierung für sich und die eigene Leistung. So ließ die Händlerfamilie Humpis ihr „Logo“ vielfach anbringen, um auf den langen Transportwegen die eigene Ware von anderen deutlich zu unterscheiden. Und heute ist die Baugeschichte dankbar, wenn Steinmetzen ihre Zeichen an Kathedralen angebracht haben, denn das lässt Rückschlüsse auf den Bau zu, und klärt, wer wo gearbeitet hat.

Wie entstehen Marken?

Wie schon die oben genannten Marken deutlich machen, geht es meist nicht um Phantasienamen, sondern um einen realen Hintergrund. Aber das allein genügt eben nicht, es braucht auch eine passende Inszenierung: Eine der ältesten Marken ist das Duftwasser „4711“. Statt eines Namens entschied sich der Parfümeur für eine markante Zahlengruppe und für diese griff er auf seine Hausnummer „4711“ zurück, verbunden mit der einprägsamen Geschichte, wie französische Soldaten 1796 für die bessere Orientierung in der Stadt Köln alle Häuser nummeriert haben.

Und auch Namen der Hersteller oder Erfinder sind zu Marken geworden wie der Nachname Porsche oder die Vornamen Melitta und Mercedes. Aber auch die Abkürzung von Namen spielt eine Rolle, wobei „adidas“ für „Adi Dassler“ steht und „Aldi“ für „Albrecht Discount“.

So werden „tote Sprachen“ lebendig

Kinder-Studies, die Latein lernen, haben bei der Vorlesung erfahren, wie lebendig diese eigentlich „tote Sprache“ sein kann, denn Latein eignet sich perfekt für einen klangvollen Markennamen. Das wusste vor 100 Jahren der Autohersteller Horch, der seinen Namen einfach in „Audi“ übersetzte. Andere Beispiele sind die schneeweiße Hautcreme „Nivea“ oder die Limonade „Sinalco“ (ohne Alkohol – „sine alcohol“) oder zum Teil wenigstens „Ohropax“, das Schlafbedürftigen Frieden garantiert. Und statt „Schöne Haut“ hört sich für eine andere Hautcreme das vom Altgriechischen inspirierte „Kaloderma“ auch sehr viel besser an.

Auch die Phantasie spielt eine Rolle

Betrachtet man die derzeit wertvollsten Marken, dann hat der aktuelle Spitzenreiter keinen Bezug zum Produkt, das ist „Apple“, aber der gesunde Apfel sorgt für eine sympathische Wahrnehmung. Dahingegen erinnert „Google“ an den Begriff „Googol“ (Zahl mit hundert Nullen) und postuliert damit die eigene Unermesslichkeit. Neuerdings gibt es eine ganze Reihe Markennamen ohne realen Bezug, vielleicht auch um Rechtshändel zu umgehen. Und dennoch wollen Hersteller mit dem Klang solcher Namen etwas erreichen: So steht das Speiseeis „Häagan Dazs“ für skandinavisches Flair, auch als einprägsamer Kontrast, denn Eis lebt sonst ja oft vom italienischen Image.

Bei all diesen Geschichten um Marken hat Michael Streich die Mädchen und Buben über Fragen mit einbezogen. Und für gute Antworten gab es dann auch immer wieder eine Belohnung – natürlich mit einem Markenprodukt.

__________

Spielzeug selbst drucken – heute kein Problem mehr

Am Freitag, 10. Februar, hat Eberhard mit einem Doktoranden die Vorlesung im Weingartener Hörsaal der Kinder-Uni gehalten. Eberhard ist an der Hochschule Ravensburg Weingarten (RWU) Studiendekan für Physical Engineering und hat die Stiftungsprofessor für 3D Kameratechnologie und Machine Vision inne.

Jörg Eberhard stellt 3D-Drucker vor, die längst in den Alltag Einzug gehalten haben

Träume werden Wirklichkeit

Spielzeug selber machen, wie man es sich erträumt: Mit diesem Gedanken hat Eberhard die Kinder und deren Phantasie sofort in seinen Bann gezogen. Denn manchmal fehlt beim Bau eines Lego-Hauses einfach ein ganz bestimmtes Teil, das man unbedingt braucht, das es aber nicht gibt. Oder manchmal haben Kinder Ideen für Spielzeug, die überhaupt nichts mit der verfügbaren Massenware zu tun hat. Bisher waren solche Träume fast eher etwas für Zauberei, jedoch nicht umsetzbar, dank des 3D-Druckes nun aber schon. Dass dies tatsächlich möglich ist, haben die ersten Kinder, die zur Vorlesung gekommen sind, gleich erfahren können, denn sie durften sich aus einer Box Spielfiguren aussuchen, die im 3-D-Druck entstanden sind.

Vom Modell zum Gegenstand

In seiner Vorlesung hat Professor Eberhard die Schritte im dreidimensionalen Druckverfahren für alle rasch nachvollziehbar vorgestellt: Zunächst erstellt man mit einer Software ein dreidimensionales Modell als digitale Vorlage, sei es durch eigene Konstruktion oder durch Einscannen. Dabei werden Längen, Breiten und Höhen eines Gegenstandes in ein dreidimensionales Koordinatensystem eingepasst.

Und diese Daten gehen an den eigentlichen 3D-Drucker. Grundlage ist ein Drucktisch, auf dem der Gegenstand entsteht. Darüber fährt eine Art gesteuerte Spitzpistole in alle möglichen Richtungen. Sie tut dies anhand der Daten aus der Software und baut den gewünschten Gegenstand von unten nach oben Schicht für Schicht auf. In den meisten Fällen bestehen die „gedruckten“ Gegenstände aus Kunststoff. Aber wie gelingt ein solcher Bau? Ganz allgemein: Der Kunststoff wird in geschmolzenem Zustand aufgetragen. Und das geht so: Zunächst besorgt man sich eine Spule, auf die der Kunststoff Filament wie Garn aufgerollt ist, und diese „Fäden“ schließt man an die Spitzpistole an. Diese zieht immer etwas Filament von der Spule in sich hinein, bringt es zum Schmelzen und trägt diesen Brei dann auf.

So entstehen die Gegenstände Schicht für Schicht, und werden Millimeter für Millimeter zum bisherigen hinzugefügt. Daher spricht man auch von einem additiven Verfahren. Das Wort Addition kennt man ja aus der Mathematik vom Addieren, also vom Zusammenzählen. Einfache Gegenstände wie Spielfiguren sind sehr rasch fertig, größere und komplexere brauchen natürlich sehr viel länger.

Man kann mit unterschiedlichen Materialien arbeiten

Filament gibt es in den unterschiedlichsten Farben. Auch das garantiert die Vielfalt. Wichtig ist Professor Eberhard noch der Hinweis, dass 3-Druck auch mit nachhaltigen Materialien möglich ist, darunter Filamente aus dem biologisch abbaubaren Kunststoff PLA, der zudem aus natürlichen Ressourcen gewonnen werden kann. Möglich sind auch Objekte aus Holz, Metall und beispielsweise Mörtel. Und nicht nur für Kinder interessant: Schokolade.

Schon Wirklichkeit: Vielfältige Anwendungen

Für private Nutzer gibt es 3-Drucker inzwischen sogar zu einem erschwinglichen Preis. Daher machte das Thema auch für Kinder Sinn. Die Möglichkeiten, die dieses Verfahren bietet, sind inzwischen sehr weitgehend. So ist in Österreich letztes Jahr ein einstöckiges Haus im 3D-Druckverfahren errichtet worden, nun aber mit Trockenmörtel, den die Düse Schicht für Schicht aufträgt. Die Industrie nutzt das Verfahren in erster Linie für den Bau von Protoptypen, also nicht für den Serienbau, sondern für sehr individuelle und auch komplizierte Gegenstände. Ein Anwendungsbereich mit Zukunftschancen hat sich den Kindern auch sofort erschlossen: Schuhe. Daran arbeitet nämlich der Assistent von Professor Eberhard in seiner Doktorarbeit: Alle Füße sind anders, und daher drücken die Konfektionsschuhe auch so oft. Wenn es nun ein 3D-Verfahren gibt, mit dem man den Fuß dreidimensional mit all seinen Eigenarten erfasst und dann den Schuh entsprechend gestaltet, dann passt er wirklich. Damit war allen klar: 3D-Druck, das macht Sinn.

__________

Von wo kommt die Eisenbahn und wohin fährt sie?

Jürgen Brath geht mit Zügen auf Zeitreise, und das ist eine Geschichte der Erfindungen

Ravensburg / Weingarten – Die erste Eisenbahn stand nicht plötzlich wie von Zauberhand auf dem Gleis. Sie war vielmehr die konsequente Weiterentwicklung einer Reihe früherer Erfindungen und Ideen, und im Bereich der Antriebe hat die Zukunft erst begonnen.

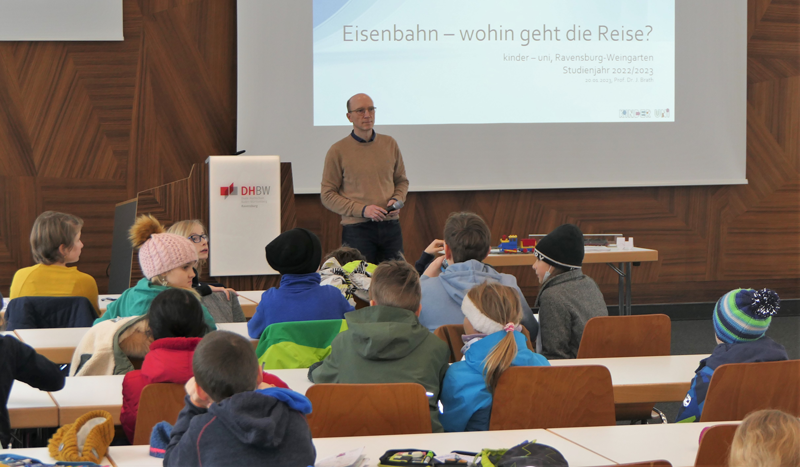

Die Eisenbahn von gestern bis morgen war Thema der Vorlesung vor über 80 Mädchen und Jungen, die Professor Dr.-Ing.-Jürgen Brath bei der Kinder-Uni am Freitag, 20. Januar, gehalten hat, und zwar in der Aula der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) am Ravensburger Marienplatz. Professor Brath leitet an der Außenstelle Friedrichshafen der DHBW Ravensburg den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Eisenbahnen seien seine Leidenschaft, bekannte er, und das Schöne für die Kinder war, dass sie ja alle schon Vorwissen und Neugierde mitgebracht haben und nun auch ihre Fragen beantwortet bekamen.

Vom Rad zur dampfgetriebenen Bahn auf Gleisen

Am Anfang war das Rad. Und das kam vor über 5.000 Jahren so: Schwere Lasten hat man erst auf Baumstämmen gerollt, bis nun die Idee aufkam, von Stämmen abgesägte und in der Mitte gelochte Holzscheiben mit einer Achse zu verbinden und darauf einen Wagen oder Karren zu bauen. Damit wurden Transporte in großem Stil möglich. Aber es war natürlich beschwerlich, bis bewegliche Achsen das Fahren von Kurven erleichtert haben. Schon in der Antike hat es künstliche eingebaute Fahrrillen gegeben, weil man festgestellt hat, dass ein Karren besonders in Kurven ruhiger läuft, wenn die Räder in einer Spur sind. Das erinnert ja schon irgendwie an die späteren Gleise und Schienen.

Die nächste große Innovation brachte der Bergbau im Mittelalter: Da ist die Bodenoberfläche uneben, und so kam die Idee auf, Schienen zu verlegen und die Räder der Transport-Loren auf diese anzupassen, damit diese leicht zu bewegen waren. Den entscheidenden Schritt zur Eisenbahn macht Brath in der Verbindung solcher Schienenfahrzeuge mit der Dampfmaschine aus, die einen künstlichen Antrieb möglich machte.

Eine unglaubliche Geschwindigkeit von 26 km/h

1829 wurde die erste Bahnstrecke in Großbritannien eröffnet, 30 Kilometer wurden so verbunden, und die Geschwindigkeit betrug 20 Stundenkilometer (km/h). Die erste deutsche Eisenbahn 1835 zwischen Nürnberg und Fürth war zwar nur 6 Kilometer lang, aber der Zug schon 28km/h schnell. Solche Geschwindigkeiten auf längere Zeit waren etwas Unerhörtes. Aber die Eisenbahn setzte sich rasch durch und machte die Industrialisierung und den modernen Verkehr möglich. Bereits 1847 startete der erste württembergische Zug in Ravensburg auf der heutigen Südbahn. Inzwischen gibt es in Deutschland 39.000 Kilometer Schiene, in der Europäischen Union 190.000 und weltweit 1,1 Millionen Kilometer.

Die Welt der Bahnen

Damit wäre die Geschichte eigentlich erzählt, aber eben noch nicht alles. Jürgen Brath spannte den Bogen nämlich noch viel weiter und zeigte Fotos von Straßenbahnen auf Schienen, die von Pferden gezogen wurden, erklärte die mit Kabeln gezogenen „Cable Cars“ im hügeligen San Francisco und sprach von der Wuppertaler Schwebebahn, die gebaut wurde, um Raum am Boden zu sparen. Die Kinder erfuhren aber auch von Zahnradbahnen in den Bergen, um wie die Pilatus-Bahn in der Schweiz eine Steigung von 48_% zu bewältigen. Dann ging es um den Unterschied zwischen Durchgangs- und Sackbahnhöfen, um Tunnel wie den Gotthard-Basistunnel, den weltweit längsten Eisenbahntunnel (57,1 Kilometer), sowie um Gleise mit unterschiedlichen Spurbreiten. Am Beispiel der unterschiedlichen Spurbreiten erläuterte Brath den Kindern, dass Reisen jahrzehntelang an Landesgrenzen erst mal endeten, da Staaten unterschiedliche Spurbreiten hatten und teils auch noch haben, und man deshalb umsteigen musste.

Was treibt die Züge von morgen an?

Die ersten Züge führten Kohlewagen für das Heizen mit, später kam der Diesel, und inzwischen ist auch die Südbahn elektrifiziert. Aber wohin geht die Zukunft? Jürgen Brath machte deutlich, dass das Grundprinzip des Schienenfahrzeugs flexibel für unterschiedlichste Antriebe ist. Für die Zukunft ist noch viel offen. Eine Idee hat sich im ersten Anlauf (noch) nicht durchgesetzt: Die Magnetschwebebahn. Im Idealfall schwebt diese knapp über den Gleisen. Und derzeit gibt es auch Forschungen für Züge mit Antrieben auf Basis von umweltfreundlichem Wasserstoff.

__________

Kinderzimmer oder Wetterküche:

Was ist Chaostheorie?

Vom Chaos im Kinderzimmer zur Chaostheorie

Thomas Bayer erklärt mit Wetterprognosen den Einfluss des Unberechenbaren

Ravensburg / Weingarten – Man kann alles richtig machen, erfuhren die wieder gut 100 Mädchen und Buben bei der Kinder-Uni am 9. Dezember, und doch stimmt dann am Schluss alles nicht, weil irgendwo ein winziger Fehler drin ist, für den man vielleicht gar nichts kann. Diese Aussage hat etwas mit der Chaostheorie zu tun, die Professor Thomas Bayer von der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) in seiner Vorlesung im Rahmen der Kinder-Uni erklärt hat.

Wetterforschung verlangt Supercomputer

Mit seiner jungen Tochter als Assistentin für seine Vorlesung hat Professor Bayer bei der Kinder-Uni aufgezeigt, dass die Chaostheorie in engem Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Wettervorhersage steht: Denn das Wetter ist ja auch nicht immer so, wie man gedacht hat. Aber in der Regel eben schon: So können beispielsweise Flugzeuge nur dann starten, wenn die Flugsicherung exakte Informationen darüber hat, mit welchen Wetterbedingungen zu rechnen ist. Dieses Beispiel zeigt also, dass die Meteorologie in den allermeisten Fällen schon sehr verlässlich ist.

Für eben solche Wetterprognosen brauchen Forscher sehr leistungsfähige Computer mit der zigfachen Rechenleistung einer Playstation, um all die unzähligen Daten und Informationen zu speichern, zu ordnen und zu bearbeiten. Das Arbeiten mit Datenmengen in der digitalen Welt ist das Thema von Bayers Lehrstuhl an der RWU. Zu seinem Fachgebiet zählen nämlich ERP-Systeme, Cloud Computing und Data Science.

Wie immer in der Wissenschaft: Man sammelt Daten und wertet sie aus

Letztlich geht es bei der Wettervorhersage oder auch der ebenfalls kaum vorhersehbaren Erforschung von Verkehrsstaus darum, dass man zwar nie genau weiß, wie sich etwas entwickelt. Allerdings kann man Informationen sammeln, diese über Computer durch Berechnungen auswerten und dann eben doch Trends aufzeigen, um damit umgehen zu können.

Doch trotz der Ungewissheiten lässt sich am Beispiel der Wetterprognosen sehr schön aufzeigen, dass es bei Wissenschaft in der Regel meistens um das Sammeln von Daten und deren Auswertung geht. Am Anfang steht also die Entscheidung für eines von mehreren Wettermodellen, so Thomas Bayer. Denn diese Entscheidung bestimmt, welche Informationen man berücksichtigen und wie man diese gewichten will: Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, die Stärke und die Richtung des Windes oder auch der Gehalt von Regen und Eis, um nur diese Beispiele zu nennen. Dann geht es beim Wettermodell um die Frage, wie oft regelmäßig gemessen wird und mit welche Distanz man zwischen den einzelnen Messpunkten wählt. Für das Messen spielen Wetterstationen die zentrale Rolle, aber auch Satelliten und Sensoren an Flugzeugen. Aus all diesen Informationen lässt sich dann weltweit oder für eine Region eine Wetterprognose errechnen. Man kann sagen: Je kürzer der Abstand zwischen den einzelnen Messpunkte und je häufiger gemessen, desto genauer. Aber genau dafür braucht man extrem leistungsfähige Supercomputer.

Der Schmetterlingseffekt oder der Einfluss der Chaostheorie

Das oben beschriebene Vorgehen kann aber auch ins Nichts führen, wenn irgendwo ein kleiner Messfehler auftaucht, ein Messpunkt mal nicht misst oder beim Rechnen nicht genügend Zahlen hinter dem Komma berücksichtigt werden. Das bringt die Prognose durcheinander. Entsprechend kann man sagen: Die Chaostheorie bedeutet, dass ein kleiner Fehler ein ganzes System durcheinander bringt und damit Unvorhergesehenes eintreten kann. Und wie kam es zu diesem Begriff? Überträgt ein Supercomputer die Wetter-Daten in eine graphische Darstellung, so entsteht ein Bild, in dem man einen Schmetterling erkennen kann. Dies hat dann ein Forscher, Edward Lorenz, für den einprägsamen Begriff Schmetterlingseffekt genutzt.

Und was hat das alles mit dem Kinderzimmer zu tun? Eigentlich nicht viel. Aber Thomas Bayer wusste, wenn er am Beginn der Vorlesung ein Foto mit Chaos im Kinderzimmer zeigt, dann hat er die ganze Aufmerksamkeit. Wobei: Bayer versteht ein Kinderzimmer als ein so genanntes geschlossenes System, und bei denen nimmt die Unordnung sozusagen naturgemäß zu.

__________

Hat Wissenschaft was mit Magie zu tun?

Dem „Raum“ in einem Raum „Raum“ gegeben

Manche Wörter wachsen über ihre Ursprungsbedeutung hinaus

Markus Pfeil verzaubert Kinder-Uni und zielt auf neue Blickrichtungen ab

Ravensburg – Eine Vorlesung darf Spaß machen, und das tut sie auch, wenn sie im wahrsten Sinn des Wortes verzaubert und die Kinder alle paar Minuten mit etwas überrascht werden, das eigentlich nicht sein kann, wie die Blumenvase, die sich irgendwie immer wieder neu mit Wasser füllt. Markus Pfeil hat als Dozent der Kinder-Uni seine beiden Talente stimmig verbunden: So hat der Professor für Elektrotechnik und Informatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) über das Wesen der Wissenschaft referiert und hat zugleich als Mitglied des Magischen Zirkels mit Zauberei ebenso überrascht wie provoziert und sich so stete Aufmerksamkeit gesichert.

Neustart mit voller Besetzung

Etwas Besonderes war die Kinder-Uni im großen Vorlesungsrund der RWU auch deshalb, weil es die erste Vorlesung ohne Teilnahme-Beschränkungen seit der Corona-Pandemie gewesen ist. Über 100 Kinder haben teilgenommen. Damit hatte die Vorlesungsreihe im Studienjahr 2022/2023 mit wieder neun Vorlesungen zu unterschiedlichen Wissensbereichen einen starken Anfang.

Eigentlich eine Doppel-Vorlesung:

Die so unterhaltsam ablaufende Vorlesung von Markus Pfeil verband allerdings zwei anspruchsvolle Anliegen. Denn Neues aus der Wissenschaft erscheint vielen auf den ersten Blick als Zauberei. Wer – so Markus Pfeil – einen Magneten nicht versteht, muss dessen Wirkung letztlich für eine übernatürliche Kraft halten.

Und Magie werden Außenstehende zwar nie komplett verstehen, aber sicher ist: Zauberlehrlinge lernen, ihr Wissen über Naturwissenschaft und die Praxis menschlicher Wahrnehmung geschickt zu nutzen, um dem Publikum magische Wirklichkeiten vorzuspielen. Täuschung setzt ja voraus, dass man genau versteht, wie alles zusammenhängt „und an welcher Stelle man schummeln kann, ohne dass es bemerkt wird“.

Kann man Magie lernen?

Einen Zaubertrick hat Professor Pfeil seinem jungen Auditorium dann aber doch verraten. Wobei: Verstehen ist eine Sache, sich die Fingerfertigkeit für die Anwendung und die gleichzeitige Ablenkungen anzutrainieren, ist natürlich nochmal etwas ganz anderes. Letztlich hat Markus Pfeil der Magier deutlich gemacht, dass Zauberer immer ganz genau wissen müssen, worauf das Publikum achtet und worauf nicht. Das alles hat natürlich nur sehr indirekt etwas mit Wissenschaft zu tun, so Markus Pfeil. Aber von Zauberern kann man lernen, wie wichtig es ist, sich nicht auf den ersten Eindruck zu verlassen, sondern vielmehr die Dinge und die Welt von unterschiedlichen Blickrichtungen aus zu betrachten.

Wege der Wissenschaft:

Nicht auf den ersten Eindruck verlassen, das ist dann tatsächlich – so Pfeil – ein Ausgangspunkt von Wissenschaft und Forschung: Man gibt sich mit dem, was als herkömmliche Wirklichkeit gilt, nicht zufrieden, sondern man versucht, Dinge zu verstehen, hinterfragt Selbstverständlichkeiten kritisch.

So genügt es eben nicht, einfach nur zu beobachten, um Zusammenhänge von Ursache und Wirkung zu verstehen. Auch die Kinder haben das an folgendem Beispiel sehr gut verstanden: Nur weil die Sonne immer dann aufgeht, wenn jemand frühstückt, heißt das ja nicht, dass ein Frühstück die Ursache für einen Sonnenaufgang ist.

In einem weiteren Schritt kann Wissenschaft bedeuten, dass man einen Erklärungsversuch entwickelt und dann versucht man, dies durch ein Experiment zu beweisen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Das ist der Ansatz von Versuch und Irrtum. Daher muss man wieder mit einem neuen Blickwinkel an das Thema heran und es mit einem neuen Erklärungsversuch ausprobieren. Auch das war vielleicht eine wichtige Aussage für die Kinder: Man kann erst mal gar nicht alles wissen: Einiges muss man ausprobieren, und manchmal oder oft klappt es nicht, aber dann darf man nochmal neu anfangen.

Ein magisches Geschenk

Wie viel Begeisterung Markus Pfeil für die Kinderuni mitbringt, zeigt sich auch an dem kleinen Geschenk, das er für alle Mädchen und Jungs zusammengesellt hat: Ein Papierbeutel und darin eine schriftliche Zusammenfassung der Vorlesung samt einem Pendel für ein mathematisches Experiment und eine weitere Tüte mit allem, was man für einen kleinen Zaubertrick braucht.